Космическая стройка века: история Байконура главами очевидца

03.04.2025

В год 70-летия Байконура очевидец его становления Михаил Лихачев делится своими воспоминаниями

Песок, космодром и солдатская смекалка

Судьба Михаила Ивановича Лихачева прочно связана с Ульбинским металлургическим заводом. Он пришел на секретное предприятие в 1957 году, когда УМЗ называли «почтовым ящиком». И отдал Ульбе сорок лет! Единственный трёхлетний перерыв у заводчанина пришелся на службу в армии в 1958–1962 годах. Парень постигал солдатскую науку в кызылординской степи в составе автобата на строительстве знаменитой космической гавани – в те годы «Десятой площадки».

Даже сегодня, спустя почти 70 лет, устькаменогорец подчеркивает: космодром и все связанные с ним работы были сверхсекретными. Он, как и другие военнослужащие, давал подписку о неразглашении, даже две – когда ему дали отпуск и при демобилизации. Правда, часть сведений, ранее отнесенных к закрытым, теперь опубликована и изучена в подробностях. И в целом год от года в летописи Байконура остается все меньше «белых пятен».

– В Восточном Казахстане собрали батальон из призывников, у которых были водительские права, – рассказывает ветеран. – Только с нашего завода было человек пятнадцать. Всех посадили в общие вагоны, и эшелон шел без остановок. Была всего одна небольшая стоянка, связанная с какой-то телеграммой для командира нашей призывной группы.

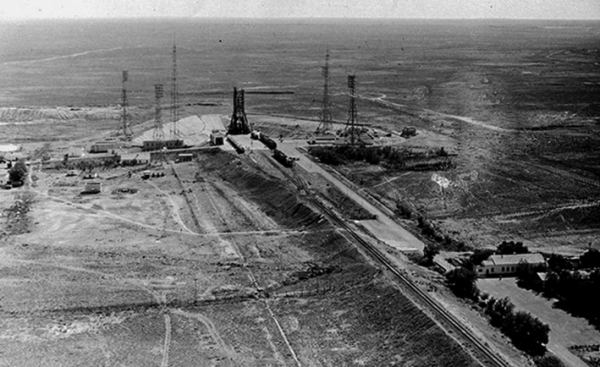

Солдат привезли в голую степь на 32-ю площадку. По словам Михаила Ивановича, таких локаций было множество. В семи километрах от 32-й располагалась, например, 43-я площадка, рядом – 47-я, в другой стороне – 90-я... Целый массив! А сколько площадок строилось для обороны! Только сегодня на расстоянии лет становится понятен масштаб усилий, вложенных в космодром.

У парня, выросшего на Алтае, ровный, как стол ландшафт вызывал странное чувство. Пыль, нестихающий ветер... Особенно донимал песок, который был всюду – на столах, на зубах. Летом – жара, зимой – морозы, бураны. Бараки, в которых жили четыре взвода автобата, подходили разве что для южного климата. Кровати стояли в два яруса, ребята спали одетыми, в шапках.

– У меня сосед был Иван Кожин из Лениногорска – сейчас Риддера, – приводит эпизод ветеран. – Он спал возле окна. Утром просыпается, а голову в шапке не может поднять: примерзла к окну. Только когда развязал тесемки, смог встать.

Парней, у которых с детства имелась закалка, спасали бушлаты. Но некоторые не выдерживали холодов, простывали. Как философски заметил Михаил Иванович, на Байконуре он по полной прочувствовал, что такое тяготы и лишения солдатской службы. И правильно, что на мегаобъекте были заняты военные, а не гражданские с семьями. К трудностям тех лет ни в коем случае нельзя относиться с осуждением, время было такое: холодная война, советская страна рвалась стать технически передовой, не жалела на это ресурсов.

– Город вовсю строился, правда, его называли не Байконур , а Десятая площадка, – рассказывает Михаил Иванович. – Она считалась центральной, там жили офицеры. Они тоже находились в суровых условиях, климат для всех одинаковый. И у всех главной задачей была стройка.

Ребят из автобата посадили на армейские автомобили – их прибыл целый эшелон. Водители по путёвкам доставляли на грузовиках все необходимое для строек. Ездили только с поднятыми стеклами, мотор в раскаленной степи начинал кипеть уже через сто метров. В такие дни у шофёров наготове было нехитрое приспособление. Солдаты наполняли водой камеру от колеса, навешивали её на борт, а снизу приделывали шланг. Вода поступала к радиатору и служила для охлаждения. Только так удавалось добраться до места назначения. После дождя, когда верхний глинистый слой степи раскисал, водители устраивали дрифт: разгонялись, выворачивали руль и крутились, как на льду.

Михаилу Ивановичу на всю жизнь запомнился один рейс на 90-ю площадку. До самого пункта они с напарником ещё как-то добрались, а дальше – стена пыли, нулевая видимость, двигаться невозможно.

– Говорю: «Все, я останавливаюсь, не знаю, куда ехать», – вспоминает ветеран. – Стали ждать. Когда немного стихло, я увидел, что по обе стороны от машины стоят солдатские палатки. У меня сердце замерло. А если бы я взял немного правее или левее?! Вот такие песчаные бури случались.

Сильные эмоции были связаны с поездками на основную пусковую площадку, сегодня известную как Гагаринский старт. Одно время он возил туда инженеров Специальной производственно-монтажной конторы № 10 (СПМК-10). В те годы пуски только начинались, каждый был сенсацией. Грузовик останавливался в 30–40 метрах, перед глазами был исполинский стартовый стол, конструкции ферм... В эти моменты парень ловил себя на мысли, что он – в главном месте на всей планете.

– Трудно даже передать, в какой бедности была страна после войны, – замечает ветеран. – Но в нас жило чувство гордости, что мы причастны к великому делу – освоению космоса. Сейчас могут назвать это идеологической пропагандой, но она давала правильные результаты. Мы, солдаты, понимали, какую грандиозную задачу решают учёные и инженеры на космодроме.

По словам Михаила Ивановича, никто никогда заранее не предупреждал о предстоящих стартах. Не было такого, чтобы командиры, как сейчас говорят, «сливали» даты или их официально анонсировали. Наоборот, все держалось в строгом секрете. И при этом все отлично знали, например, что готовится запуск ракеты с человеком. Новости среди солдат разлетались по сарафанному радио.

Во время исторического старта 12 апреля 1961 года устькаменогорец находился в нескольких десятках километров от площадки, но видел зарево в небе и чувствовал гул. Примерно через 20 минут кто-то крикнул: «Юрий Гагарин в космосе! Ура!»

– А когда запускали ракету с Германом Титовым, мы вели линию электропередачи, – продолжает рассказ Михаил Иванович. – Я вернулся из рейса, встал, чтобы набрать воды в автокамеру. И в этот момент передают: «Титов в космосе!» Было чувство, что прямо сейчас открывается дверь в будущее.

Первые стартовые комплексы были наземными. Потом конструкторы решили спрятать пусковые установки под землей. Одна из таких шахт располагалась на 90-й площадке. По словам Михаила Ивановича, зрелище было эпическим: створки во время старта раздвигались – и в небо взлетала огромная ракета. Такое решение устраивало военных по параметрам секретности и безопасности, но затратная часть была огромной. Поэтому в космической гавани и сегодня все основные пуски всё-таки идут с наземного Гагаринского старта.

Понятно, что путь строительства космической гавани не был усыпан розами. Происходили и нештатные ситуации, которые в те годы автоматически попадали под гриф секретности. Только сейчас, когда многие события стали достоянием гласности и о них появились публикации, ветеран согласился поделиться воспоминаниями. Например, при нём произошла одна из крупнейших трагедий, где погибли десятки высокопоставленных военных, в том числе главком ракетных войск маршал Митрофан Неделин.

По словам Михаила Ивановича, все произошло в октябре 1960 года на площадке, которую строили в качестве запасной для стартов. На поверхности была только сама ракета – 140-тонная махина Р-16 диаметром 3 м и длиной больше 30 м. Пусковой комплекс полностью был под землей. Объявили 15-минутную готовность. Военные во главе с маршалом успели подняться на поверхность, ещё минут десять – и они уехали бы из опасной зоны. Но что-то пошло не так.

– Пусковой комплекс был новый, неиспытанный, – рассказывает ветеран. – Поэтому нас, солдат, кто был занят на строительстве этой площадки, заранее увезли за семь километров. Мы три дня жили в вагонах на 10-й площадке. Я только увидел, что небо окрасило зарево, а ракета, как карандаш, рухнула вниз. Через несколько минут туда с десяток скорых покатили.

Всего, по официальным сведениям, погибли 74 военных. Авария произошла из-за неисправности токораспределительного устройства. Автомат преждевременно запустил двигатель второй ступени, струя топлива воспламенила оболочки баков первой ступени, произошел взрыв. Как значится в отчетах об аварии, температура в эпицентре была 3 тыс. градусов! Для сравнения: температура на поверхности Солнца составляет 5 тыс. градусов. Люди просто превратились в пепел. На месте потом находили связки ключей, награды, пряжки в расплавленном виде.

– Когда стали искать маршала Неделина, даже фуражку не нашли, – говорит Михаил Иванович. – Ничего не осталось, только тень на земле. Все сгорело.

К слову, мемориальный комплекс в память о жертвах той катастрофы был установлен на Байконуре только в годы независимости, в 1998 году. Он представляет собой стелу с именами погибших военнослужащих, а также фрагмент стартового стола с оплавленными электрокабелями. Ровно через три года после аварии с Р-16 – 24 октября 1963 года – произошла ещё одна нештатная ситуация, на сей раз с ракетой Р-9. Погибли восемь человек. С тех пор на Байконуре, где, как известно, верят в приметы и не стесняются быть суеверными, эта дата считается запретной. Никто не проводит никаких работ ни с ракетами-носителями, ни с космическими аппаратами.

– Помню, как после одной аварии солдаты находили куски необычного сплава, – делится деталями ветеран. – Ребята его грели бензорезом, одна сторона нагревалась, а другая оставалась холодной. Я хочу сказать, что выводы, которые комиссии делали по итогам расследования каждой поломки или нештатной ситуации, помогали создавать новые материалы и технологии, делали космодром все более безопасным.

После службы в армии Михаил Иванович Лихачев вернулся на «почтовый» завод в Усть-Каменогорске. Начал работать на танталовом производстве. Он был избран комсоргом цеха, где трудились 137 комсомольцев. Впрочем, это уже совсем другая история ...